引言

苏丹是联合国公布的世界最不发达国家之一,产业基础薄弱,经济结构单一,对自然环境及外援依赖性强。2011年,南苏丹宣布独立,苏丹失去了大部分石油储量,这种变化对苏丹原有的石油经济产生冲击,导致国内物价上涨、货币贬值、财政收入锐减。为消除消极影响,苏丹政府一方面逐步加大对水利、道路、铁路、电站等基础设施以及教育、卫生等民生项目的投入力度;另一方面,努力改变财政严重依赖石油出口的情况,将发展农业作为长期战略,希望通过加快农业发展,把农业建设成为“苏丹永不枯竭的石油产业”。

苏丹具有发展农业的优越条件。农业人口占全国总人口的80%,农业发展对于苏丹社会稳定具有重要作用。苏丹土地资源丰富,可耕地约8400万公顷,可耕地利用率23%。水资源充足,年水资源总量约为1090亿立方米,主要来自于河流、季节性溪流和降水,世界第一条大河尼罗河一半流经苏丹;苏丹另有季节性河流及地下水为400亿立方米,加上每年的降雨,苏丹人均淡水资源达到5300立方米。良好的农业发展条件,农业灌溉面积位居非洲国家前列,牲畜数量超过撒哈拉以南非洲诸国,且有大面积农业用地有待开发,使得农业成为苏丹最为重要的经济部门之一。尤其是苏丹经济作物优势显著,长绒棉产量仅次于埃及,居世界第二;花生产量居阿拉伯国家之首,在世界上仅次于美国、印度和阿根廷;芝麻产量在阿拉伯和非洲国家中占第一位,出口量占世界的一半左右。畜牧业规模较大,畜产品资源在阿拉伯国家中名列第一,在非洲国家中名列第二。

然而,从产业发展现状来看,苏丹农业还有很大提升空间。总体来看,苏丹农业生产落后,农业机械化程度低,缺乏基本的生产技术和小农工具。由于育种水平低,本地老品种的提纯复壮工作滞后,单位面积的作物产量很低,水稻1.5吨/公顷,棉花0.5吨/公顷,玉米4.5吨/公顷,农业生产水平的低下导致国内农产品供应严重不足,每年需从国外进口小麦170万吨、大豆2.5万吨、稻米1.8万吨、土豆1.1万吨,其他农作物及蔬菜等也有数量不等的进口。虽然棉花是苏丹传统出口农产品,但由于多年来品种退化严重,加上栽培技术落后,种植棉花的效益低下,棉花播种面积呈明显下降趋势。

本研究在梳理苏丹农业基本情况的基础上,试图分析苏丹农业发展面临的问题和主要需求,结合中国与苏丹开展农业合作的基本情况,提出今后一段时期内与苏丹开展农业合作的实施路径。

研究者自2015年起对苏丹农业发展及中国苏丹农业合作进行跟踪研究,先后于2015年8月、2016年9月、2017年3月和2017年10月到苏丹进行现场调研、项目规划设计,与苏丹农业和林业部、动物和渔业资源部、外交部、财政和经济规划部等政府部门及加达里夫州、拉哈德灌区等地方部门进行多次会谈,对苏丹农业技术示范中心及在苏丹开展农业投资的中资企业进行参与式观察和走访座谈,对当地的技术推广人员和小农户等利益相关者进行访谈,并组织多次中苏农业投资对接活动,深入了解苏丹农业情况。

一、苏丹农业发展面临外部环境发生变化

苏丹的有利地理位置使其有条件在非洲和阿拉伯世界农业发展中保持优势地位。苏丹北邻埃及,西接利比亚、乍得、中非,南毗南苏丹,东接埃塞俄比亚、厄立特里亚,具有向北和向东开展农产品贸易的便利条件。东北濒临红海,海岸线长约720公里,拥有苏丹港出海口,除为本国提供农产品贸易条件外,也成为与其他内陆国家开展合作的有利条件之一。苏丹水资源丰富,根据与埃及签订的《尼罗河协定》,苏丹每年可从尼罗河及支流分得200亿立方米的河水,形成了杰济拉灌区、拉哈德灌区、青白尼罗河灌区、北方州尼罗河灌区等自流灌溉区,另外在尼罗河上游及其支流上还分布有众多的堤水灌溉区,不少灌区面积5000-10000公顷。良好的灌溉条件,使得苏丹成为整个阿拉伯世界重要的农业生产区。由于苏丹与阿拉伯国家的地缘经济联系,苏丹活畜可以向阿拉伯国家流通,使得苏丹成为阿拉伯国家重要的畜产品来源地。

近年来,由于政治经济形势的变化,苏丹农业的作用和地位也在发生变化。2005年以后,苏丹经历了重大的转型,政治经济形势发生显著变化。经济增长保持稳定,并在2007年达到顶峰。然而,2011年7月之后,南苏丹带走了大约826万人口,25%的土地面积,68%的森林面积。同时,苏丹的旱地面积从65%增加到90%,牲畜数量下降了28%,天然牧场资源减少40%。2011年南苏丹独立后,原苏丹58%石油储量被划归南方,苏石油产量大幅减少,国家石油收入损失75%。这些因素的变化,进一步凸显了农业产业的重要意义。尽管损失了相当大面积的生产性自然资源,但农业继续发挥着经济增长引擎的关键作用,依然是苏丹人口的主要收入来源。另外,美国自2017年10月起解除对苏丹长达20年的经济制裁。制裁令废止后,美国逐渐解除对苏贸易禁运,苏丹将重返国际金融体系之中,这有助于其吸引外部投资,扩大对外贸易,改善经济状况。

此外,苏丹农业发展政策也在进行调整。2006年,在粮农组织的协助下,苏丹编制了《国家中期投资计划》和《银行可投资项目概况》。2008年,苏丹与东南非共同市场开展协调合作,开展背景研究,包括在东南非共同市场资助下编制政策文件。2013年签署协议,借鉴2008-2011年的《农业复兴计划》的重点内容。2014年,在粮农组织非洲服务部和粮农组织苏丹办公室的协助下,开始制定《国家农业投资计划2016-2020》,涉及的范围领域基于《农业复兴计划》五大目标、9个成功指标以及《非洲农业综合发展计划》的四大核心。

图1 苏丹1960-2015年农业GDP占比(单位:%)

(数据来源:世行数据库)

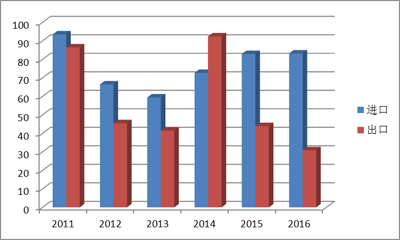

图2 苏丹2011-2016年进出口情况(单位:亿美元)

二、苏丹农业产业具备基础但结构不均衡

苏丹是非洲典型的农业国家。由于殖民时期侧重于发展棉花等经济作物,导致农业种植结构和产出结构呈现不平衡。总体而言,苏丹的农业发展相对落后,虽然棉花、芝麻、花生的产量和出口量都具有显著优势,但农产品产量水平较低,特别是在粮食、蔬菜等农产品方面不能完全实现自给。苏丹的农产品缺口主要通过两个渠道解决,一是通过进口,苏丹的对外贸易基本能够实现平衡,但是出口商品中石油所占的比重较高,而进口中蔬菜、粮食、水果所占的比重较高,可以在很大程度上弥补国内农产品的缺口,另一方面是依靠国外捐赠,美国、英国、瑞士、瑞典、挪威、新西兰、荷兰、卢森堡、日本、意大利、爱尔兰、希腊、德国、法国、芬兰、丹麦、加拿大、比利时、澳大利亚等是苏丹农产品的主要捐赠国,捐赠的农产品主要包括小麦和小麦粉、混面粉、豆类、糖类和植物油等。

畜牧业是苏丹重要的农业资源。苏丹幅员辽阔,据FAO数据,苏丹宜牧区为1.67亿公顷,占农业土地面积的50%。苏丹主要牲畜有骆驼、羊、牛、马、驴等,2007年,牲畜存栏数约1.5亿头,绵羊的存栏量为4900万头,山羊的存栏量为4200万头,牛的存栏量为3950万头,骆驼为3700万头,在阿拉伯国家中所占的比例分别为70%、31%、49%和20%。畜产品资源在阿拉伯国家中名列第一。在非洲国家中名列第二。畜牧业在苏经济发展中具有不可忽视的地位,肉、皮、毛等畜产品除供国内消费外,部分还可出口。尤其是牛皮、羊皮对皮革业的发展提供了丰富的原材料。每年向沙特等海湾国家大量出口生肉、活畜。近年来,苏丹动物资源部努力发展畜牧业,防治牲畜疾病。经过努力,畜牧业过去两年已渡过难关,逐步走上健康发展的道路。部分阿拉伯国家今年大量购买苏丹的各种畜产品,为苏丹创造了良好的经济效益。

苏丹渔业资源丰富,主要分布在尼罗河流域和红海沿岸720公里区域,苏丹拥有红海有7万立方米的海水,红海的年捕鱼量估计达20万吨。另外在淡水流域中有420亿平方米的渔业资源。苏丹政府鼓励渔民建立渔业养殖场,以扩大苏丹鱼类的产量,出口优质鱼以换取外汇。但由于技术、资金限制,苏丹的海洋捕捞资源没有得到很好的开发,淡水养殖也没有发展起来,因此苏丹的水产品产量较低。

从农业空间布局来看,苏丹农业包括灌溉农业和雨养农业。灌溉农业主要分布在加达里夫州、青尼罗州、森纳尔州、南科尔多凡等地区。耕作面积平均达到1400万费丹(600万公顷),农场平均规模可以达到1000费丹(420公顷)。主要作物为高粱和芝麻,高梁的65%、芝麻的53%、5%的谷子、接近100%的葵花籽由该区域提供。传统的雨养农业分布广泛,在科尔多凡、达尔富尔、森纳尔、青尼罗州等地十分普遍,在粘土地主要种植高粱、芝麻和棉花,沙土地种植花生和谷子。通常与放牧等结合在一起,是阿拉伯树胶和畜产品的主要生产者。90%的谷子、48%的花生、28%的芝麻、11%的高粱、几乎所有的阿拉伯树胶由该部门生产提供。

三、苏丹农业发展问题突出

受到本身自然条件和历史时期殖民经济发展的影响,以及近些年来农业发展外部环境变化和内部要素供给不足等限制,苏丹农业发展依然面临一些突出问题,需要从外部获得支持。

(一)农业资源分布极不均衡

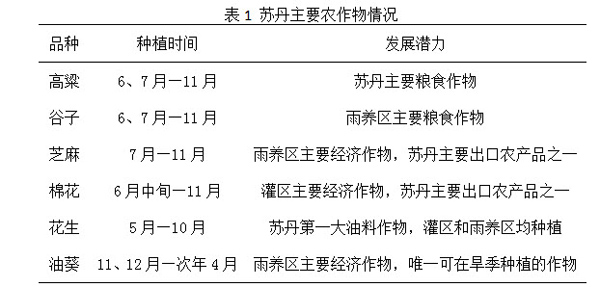

灌区和雨养区农业生产条件、水平、潜力差异大。根据灌溉水源的可获得性,苏丹农业大致可分为两个区域:灌区和雨养区。灌区主要位于尼罗河及其支流沿线,农业发展基础较好,是历史上苏丹农业的主要产区,作物品种主要以种植业(棉花、苜蓿等)为主。而位于南部和西部的“雨养区”因无法得到水源灌溉,农业发展只能依靠自然降雨、“靠天吃饭”,生产能力极为低下,主要种植的粮食作物包括高粱、谷子等,经济作物为芝麻、花生、油葵,以及少量棉花。其中,芝麻作为苏丹传统农作物,是苏丹重要的出口产品和农业收入的主要来源。油葵于2014年开始在雨养区种植,因可以充分利用旱季土地,是目前试验唯一可在旱季开展种植的作物,极具发展潜力。

(二)农业生产技术能力薄弱且受气候变化影响大

无论是灌区或雨养区,苏丹农业生产均表现出对自然资源、气候条件的极大依赖性。近两年,受气候变化影响,雨季来得晚,短时间内降雨集中,给灌区和雨养区的农业生产带来极大威胁。根据IFAD提供的数据,受气候变化影响,在其他生产条件不变的情况下,到2060年,苏丹高粱预计减产13%-82%,谷子减产20%-76%。苏丹亟需生长周期短、早熟、高产、能够应对极端天气条件影响的作物品种和农业技术,以减少气候变化给粮食安全带来的威胁,增强农业应对气候变化的抵御能力。

(三)畜牧资源发展质量与水平不高

畜牧业在苏丹经济发展中占有重要地位。目前苏丹牛、羊、骆驼等大牲畜约有1亿头,畜牧资源丰富,主要集中在干旱的雨养地区。但是由于遗传品种质量、疾病及旱季饲料缺乏(旱季缺草是制约家庭畜牧业发展的最主要问题,许多小农不得不以宰杀牲畜的方式度过旱季)等问题,苏丹畜牧业生产力十分低下。产犊率、肉产量和奶产量均比较低,肉产品加工几乎为零,主要是向阿拉伯国家出口一些活畜。此外,苏丹畜禽疫苗研发生产还处于空白状态,影响畜牧业规模化发展进程。

(四)小农生计发展面临严峻挑战

雨养区的农业可分为由大农场主和公司运营的半机械化农业和小农家庭经营的传统生存型农业。小农家庭经营的传统生存型雨养农业面积约为1800万费丹(1费丹=6.3亩),共生产了苏丹95%的谷子,38%的高梁,67%的花生和38%的芝麻。相较于拥有大面积耕地、良好机械化耕作条件、较强农资购买能力的大农户来说,小农在农业生产和家庭生计方面面临的挑战更为严峻。在实地调研中,我们与加达里夫州雨养区的部分小农就其农业生产情况及面临问题进行了交流。经了解,小农户的农业生产规模通常为5-10费丹,土地均是向当地地主租赁,每年需向地主支付150-200苏丹镑/费丹的土地租金。主要种植高粱、谷子、花生、芝麻等作物,生产计划由州政府统一制定(油葵由于产量低且管理成本高,只有拥有大面积土地的地主才能种植)。小农发展面临的主要问题包括:第一,缺乏优良品种、农资和农业技术,小农田间管理能力十分有限,导致草害十分严重、土壤肥力不断下降,农业生产力低下; 第二,产后收获、存储技术落后,农作物产后损失十分严重。由于小农户用仓储设施传统、落后,加上鼠害、虫害、不稳定的降雨影响,农作物产后损失严重,收获后损失率达到40%;第三,主要农产品通过流动商贩直接销售,附加值低、市场不稳定,导致家庭可支配收入不足,诱发贫困。

四、中国与苏丹农业合作情况

近年来,中国与苏丹农业合作进入加速阶段,在机制建设、援外平台建设、投资合作和人力资源培训等领域取得务实成效。

(一)政府间农业合作机制建设稳步发展

中苏农业合作取得务实成效,为双边农业合作营造了战略机遇。2008年6月,中苏两国农业部签署了《中华人民共和国农业部与苏丹共和国农林部关于加强农业合作的议定书》,双方成立了农业合作执行委员会。2009年6月,中苏农业合作执委会第一次会议在苏丹首都喀土穆举行。2012年11月,中苏农业合作执委会第二次会议在北京召开,双方签署了《中国-苏丹关于共同建设农业合作开发园区的谅解备忘录》。2016年9月,中苏农业合作执委会第三次会议在喀土穆举行,中苏两国农业部签署《2017-2019年农业合作三年行动计划》,推动两国农业合作机制化运行。

(二)援外农业合作平台不断巩固

农业援外是中苏农业合作的重要渠道。当前实施的援外项目包括:援苏丹农业技术示范中心项目位于苏丹加达里夫州法乌镇,占地面积65公顷,总投资4000万元人民币,于2011年3月顺利通过竣工验收,2011年6月完成形式移交。该中心立足于提高苏丹农业生产能力,积极引进中国农作物新品种和实用农业技术,开展繁育、示范、培训和推广等多项功能运作,在当地产生了良好反响。目前,示范中心已进入可持续发展阶段,由山东省农科院负责运营工作。另外,应苏方要求,中方启动了屠宰厂项目。该项目建设场址位于苏丹西恩图曼,计划年屠宰羊、牛、骆驼共75万头,生产冷鲜和冻肉3.3万吨。

(三)中苏农业合作开发区建设启动实施

2016年9月,中国农业部部长韩长赋与苏丹农业和林业部部长易卜拉欣·达赫里共同为“中国—苏丹农业合作开发区”揭牌,该开发区的成立标志着中苏农业合作迈上新台阶。“中苏农业合作开发区”核心区位于苏丹第二大国有灌区——拉哈德灌区内,这里毗邻青尼罗河,水量充足,土地肥沃,且灌溉、交通等基础设施条件较好。中国援助苏丹的农业技术示范中心就位于该灌区内。该开发区成立后,苏丹政府和中国企业将共同合作,按照“一园多区”的总体空间布局,将进一步扩大产业规模,提升当地加工能力和水平,不断释放苏丹农业潜力,同时也带动中国企业走出来

(四)农业投资逐步扩大并呈现集聚效应

目前,在苏丹的中方涉农企业先后有20多家,投资领域包括棉花种植及加工、蔬菜种植、畜禽养殖、农机具销售及配套服务等。部分中资机构或个人陆续在苏丹租赁土地发展农业或农产品加工业,其中以山东外经和天源家纺为典型代表。

山东外经在苏丹的投资是国企开展农业走出去的代表。山东外经是山东省最大的国有企业山东高速集团的全资子公司。2002年初进入苏丹市场,在做好道路、房建等工程的同时,自2007年开始涉足苏丹农业领域,承揽实施了援苏丹农业技术示范中心的建设工作。通过示范中心的工作,山东外经了解了苏丹市场,注册成立了新纪元农业发展有限公司。新纪元公司通过租用土地繁育良种、与当地农户合作种植等方式,逐步扩大规模,种植面积达4万余亩,已在拉哈德灌区形成集棉花良种繁育、种植、加工、贸易为一体的较为完备的产业链,当地合作农户收益逐年增加,与我企业合作热情高涨,企业效益逐年增加。首期种植土地在苏丹加达里夫州拉哈德灌区自主种植4万亩,与当地农户意向合作种植面积6万亩。项目已投入2100万美元,采购美国凯思公司最先进的620型采棉机2部、纽荷兰大马力拖拉机等农业机械设备,全程实现机械化作业。在邻接棉花种植基地处建成了年加工皮棉15000吨、最大籽棉处理量40000吨的棉花加工厂1座,目前除加工自产籽棉外,还大量承接当地代加工业务。2014-2015季公司自主种植2万多亩,平均亩产已达200多公斤,是当地平均产量的2倍以上。近两年来,山东外经发挥龙头带动作用,以中苏农业合作开发区为平台,吸引国内棉纺和榨油等领域企业共同参与苏丹农业开发,延伸产业链条。2017年12月,山东外经与中非基金、苏丹拉哈德灌区签署《关于合作建设中苏农业合作开发区备忘录》,中非基金加入开发区的建设

天源家纺是民营企业开展农业走出去的典型代表。从机构组成来看,天源家纺、苏丹中天国际实业有限公司、青岛易兴源物流有限公司是天源集团下属的棉花生产加工与贸易企业。其中,天源家纺主要从事国内业务,包括纺织终端产品、家纺品、服装等的研发和生产经营,进口皮棉和棉纱的经营。中天国际在苏丹主要从事棉花良种繁育、棉花现代化种植、籽棉加工、皮棉储运、皮棉棉纱购销和农业生产资料的经营。青岛易兴源物流有限公司在中国进口棉花最大集散地青岛保税区主要从事进口皮棉棉纱、向苏丹出口化肥、农药、农业机械以及纺织设备等业务。中天国际沿苏丹青尼罗河一线布局,包含喀土穆事业本部(管理与皮棉贸易)、森纳尔州辛甲农垦事业部(棉花良种繁育)、杰吉拉州特区事务部(棉花种植项目)、迈达尼种业事业部和棉花加工项目(马林江轧花厂)、哈吉阿卜杜拉纺织事业部(棉纺项目)几个部分,初步形成了科贸工农和销供产研互动的产业链条。中天国际于2009年赴苏丹进行考察,2010年建立轧花厂。2012年租用了苏丹农科院在森纳尔州的1.3万亩土地(20年),开展农业种植和良种繁育,目前有年加工3万吨皮棉的轧花厂和3万纱锭的纺纱厂各一座,同时与当地农户签署了棉花收购协议,形成了种植、加工、纺纱的产业链。

五、中国与苏丹农业合作路径建议

2018年9月,中非合作论坛峰会将在北京召开,中苏双方也将就双边农业合作提出新的行动计划。基于苏丹农业发展的基本条件,结合苏丹农业加快农业转型发展的特殊需求,并充分考虑中苏两国农业合作的未来走向,中苏双边农业合作应重点把握以下内容。

(一)加快完善并充分发挥双边农业合作机制平台作用

完善双边农业合作机制并发挥其引领作用。在中苏农业合作开发区方面,按照“一园多区”的总体空间布局,重点围绕具有优势的棉花和苜蓿-畜牧全产业链集中打造和建设,同时兼顾油料作物种植及加工、畜牧业育肥、屠宰及冷链存储加工等产业的同步发展,打造中苏农产品自由贸易区平台,带动国内农业装备走出去,推进中苏农业合作发展。通过10年集约农业高新技术、人才、装备、资本投入和企业品牌打造,把中苏农业合作开发区建成以市场为导向,以两国企业及农民利益为驱动,以产业链开发为核心,以棉花、苜蓿、油葵、芝麻、花生、畜牧、农机等产业为重点,集种养殖基地、物流、加工及中苏贸易互换平台为重点中苏农业开发合作区,为推进中非新型战略伙伴关系的可持续发展提供示范样板和新鲜经验。在农业技术示范中心方面,持续跟进农业技术示范中心建设,发挥示范中心在苏丹农情及良种繁育方面的工作积累,继续加强品种研发与人员培训,一方面提升苏丹农业从业人员技术水平,另一方面为中苏农业投资合作提供了良好的技术支持。

(二)引导中资企业在苏丹农业投资形成组团式布局

以中苏农业合作开发区为核心平台,在中苏双边农业合作机制框架下,发挥规模集聚效应,以产业链建设为目标,推动形成组团式布局。在合作形式上,以山东外经等基础较好企业为龙头,以山东省农科院等科研机构为智力支撑,以农业生产条件较好的灌区为载体,推动形成合资合作企业,壮大投资规模,分担投资风险。在产业内容上,以棉花、油葵、芝麻、苜蓿等经济作物和畜产品为主要品种,逐步建立育种、生产、加工、仓储和销售等产业链条,提升产出效益和产品的综合竞争力。在资金来源上,以项目为主体,积极利用援外资金、中非发展基金、中非产能合作基金等资金支持,推动项目落地。在政策支持上,融入双边农业合作重点项目库,特别是中苏农业合作开发区项目清单里,获取当地投资政策支持。

(三)充分把握苏丹农业发展需求并加强重点领域合作

基于当前苏丹农业发展的迫切需求,解决关键领域的瓶颈问题。通过南南合作等渠道,通过引进抗旱作物品种,开展实用田间综合管理技术、饲料种植与加工技术示范,农作物产后收获、加工、仓储技术示范,发展旱季牧草种植和青贮技术,拓展农业价值链等,增强种植业和畜牧业生产能力。通过协助开展病毒诊断和疫苗研究,组织开展对科研技术人员的能力建设培训,增强中央兽医实验室的疫苗研发能力。通过在开展实地培训,以及组织来华能力建设培训和农技培训者培训等,提高苏丹农民、技术人员、研究人员的技术能力,增强重点产业的发展能力。深化中苏双边农业领域经贸合作,推动与IFAD开展三方合作,建立苏丹主粮安全质量标准及追溯体系,推动其农产品对外出口能力。通过扩大企业在苏丹农业投资规模,借助“公司+农户”等合作模式,带动当地小农发展,提升其生产资料供应水平以及与市场联系能力。

(项目管理处耿建忠发表于《非洲经济评论》(2018),内容有删改)

首页

首页