粮食是社会安定和国家发展的重要基础,粮食安全不仅关系社会的和谐稳定而且关系着国家安全[1]。中国不仅是粮食生产大国还是粮食消费大国,在人口不断增长、经济快速发展的背景下,中国粮食安全问题面临挑战。虽然我国粮食实现了“十二连增”,但受到资源限制、气候变化及经济危机等多重因素的影响[2],粮食供给的提升受到很大的约束。不仅如此,粮食生产的比较收益较低,农户粮食种植动力不足[3],农户的粮食生产积极性与种植决策直接关系到我国粮食生产能力及市场粮食供给能力,进而影响到我国的粮食安全问题。我国农村经济体制推进以及市场化改革使得我国农户逐渐依靠对市场价格的反应进行资源配置和生产决策。尤其是自2004年粮食流通体制改革后,粮食市场全面放开,粮食收购价格由市场供求决定,与之相配合的粮食最低收购价制度,使得粮食生产受市场的影响越来越大,农户的粮食生产决策逐步转变为通过对粮价变动的反应来实现。因此,在粮食市场化的进程中,探讨当农户在粮食生产中面对复杂的市场信息时如何做出反应,影响农户种植决策的因素等问题对于保障农民收益、稳定粮食生产进而保障粮食安全有着非常重要的意义。

关于农户决策的研究,多数学者的研究基于“市场波动对农户生产决策有影响”,但也有学者认为价格因素并非农户进行规模调整的主要因素,而种植习惯及小区域内耕作制度对农户对播种面积的调整影响更大[4]。对于粮食生产行为,史清华的研究表明营粮农户比例不断下降,粮作种植份额也呈下降趋势[5];江激宇认为种粮大户逐利动机强烈,偏好风险,加上一味求快贪大的行业政策导向,导致种粮大户规模扩张意愿存在一定盲目性[6];刘旭玲、胡继亮分别对贫困地区、中部地区的农户粮食生产行为做了研究,影响农户种粮的因素有耕地面积、粮食比较收益、劳动力受教育、粮食生产成本以及补贴政策等[7-8]。关于粮食价格对农户种粮行为的影响,罗峦认为农户行为受到粮食市场价格和计划价格信号的共同影响[9];王莉认为当前农户种粮自价格弹性并不大[3];万劲松认为在农户决策过程中,粮食生产总成本是农户预期价格以及决策的底线,粮食比较成本是农户调整种植结构的主要依据[10]。

在研究我国农产品供给反应方面,学者们较为常用的方法是Nerlove供给反应模型,马文杰、林建中、刘俊杰及范垄基等运用了该方法分品种研究了我国粮食的供给反应,这些研究的结果都表明我国粮食播种面积对价格的反应短期内较小,而长期价格弹性较大[11-14]。还有学者估计出粮食定购价格对粮食产出的影响为0.04左右[15]。

这些研究无论是内容上还是方法上都有很多可借鉴之处,但就目前的研究来看,主要是从宏观的角度来研究农产品的供给反应,从微观农户角度的研究较少。而我国农业生产是以小规模分散的农户为主,每个农户对市场有不同的反应,而众多小农户的行为就会影响到农产品的供给,因此从微观角度探讨农产品的供给反应有重要意义。本文将基于河北省固定观察点跟踪调查农户,探讨影响农户粮食种植决策的因素,重点研究粮食价格对农户种植决策的影响。农户的种植决策既有品种的决策也有规模决策等,在本研究中,农户种植决策主要是规模决策,即粮食种植面积的调整。

1 理论基础

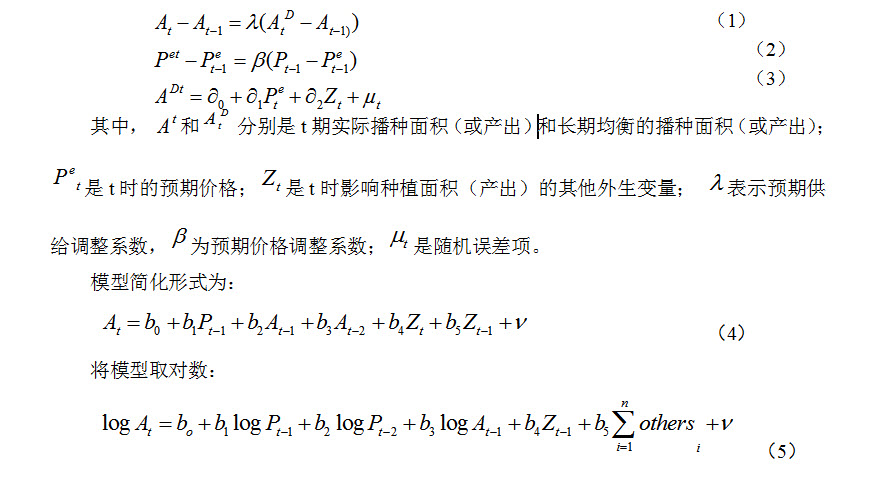

在完全竞争条件下,产品供给量受到产品价格、投入品价格、生产要素以及技术水平等的影响,而产品的供给量与其价格呈同方向变动,即农产品价格越高,供给量也会随之增加,反之,减少[12]。供给反应函数很好的反应了价格信号对农产品供给的影响。目前农产品供给反应中运用比较广泛的是Nerlove模型,该模型同时考虑了适应期预期和局部预期的特征。该模型假定农户根据预期价格调整生产,是动态自回归模型。其基本形式为[16]:

2 数据来源及样本说明

2.1数据来源

本文研究数据来源于2004年至2013年农业部农研中心河北省农村固定观察点的农户数据。河北省地处华北平原,是我国粮食主产区之一,全省大部分地区适宜小麦、玉米的种植。本文选取河北省最主要的两种粮食作物小麦、玉米作为研究对象,分析其供给反应。固定观察点农户涉及河北省的11个村,由于跟踪农户存在农户记录变迁、更替的情况,因此各年度农户可能并不完全一致,考虑到这一因素,剔除记录变迁过的样本,最终筛选出能够满足面板数据模型分析的农户为334户。

2.2样本说明

表1为被调查样本的基本情况,本部分不详细对每个指标进行分析和总结,仅对几个关键指标进行分析。

(1)耕地面积和地块数

所调查农户的家庭耕地面积平均为7.1亩,2004到2013年被调查农户耕地面积总体呈下降趋势;从耕地地块数来看,平均地块数为4.48块,符合我国小农户分散经营的国情,2004年到2013年地块数逐渐减少,一方面可能是由于耕地面积总体减少,另一方面原因可能是农户为了方便机械化作业或规模经营将土地与他人置换到同一块土地。

(2)粮食作物种植情况

玉米种植情况。玉米种植面积平均为4亩,几年间没有明显的变化。由于调查中“成本项”缺失值较多,本文中每亩成本采用了种子、化肥、农药三项之和替代。玉米平均每亩成本为197元,可以看出2004年到2013年间玉米生产资料成本总体呈上升趋势,到2013年该指标已经达到205.98元,平均增长速度约10%,而玉米的出售价格在这几年中并没有太大的变化,基本稳定在1.3-1.45元/千克之间,平均增速仅约2%,生产成本的增速远大于售价的增长。小麦种植情况。小麦的种植面积稳定在4亩以上,每亩小麦的成本较玉米高一些,同样,小麦的生产资料投入也呈现出上涨的趋势,2004年到2013年,每亩小麦的成本从138.5元涨到270.12元,平均增长速度约9%,而小麦售价在几年间涨幅不大,平均增长速度约4%,生产资料成本的增长仍然高于售价的增长。可见,无论是种植玉米还是小麦,农户都面临着生产资料成本上涨的压力,净利润增长受限。

(3)替代作物种植情况

除玉米、小麦以外,河北省部分农户还种植了大豆、薯类、棉花和蔬菜等作物,在这几种作物中,棉花的种植比重最高,大豆的种植面积总体呈下降趋势,从2004年的平均21.3%下降到2013年的2.26%,薯类种植占比较少,且变化趋势是下降的,蔬菜种植相对较稳定,但是在数据处理的过程中发现,被调查地区除粮食作物外,种植作物种类较多,且较为分散,对粮食作物来说还没有固定的替代作物。

表1 农户个人(家庭)基本情况及玉米、小麦种植情况

|

年份 |

|

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

|

受访者个人及家庭基本情况 |

年龄(岁) |

37.33 |

38.56 |

40.61 |

38.66 |

39.06 |

38.70 |

41.05 |

41.88 |

41.98 |

42.79 |

|

文化程度(年) |

6.97 |

7.28 |

7.26 |

7.95 |

7.28 |

7.14 |

7.29 |

7.15 |

6.98 |

7.5 |

|

|

接受农业技术教育 |

0.48% |

2.53% |

1.05% |

1.96% |

2.1% |

1.98% |

1.40% |

0.98% |

1.46% |

1.68% |

|

|

家庭耕地面积(亩) |

7.51 |

7.05 |

6.99 |

7.25 |

7.23 |

7.1 |

7.47 |

6.8 |

7.65 |

7.97 |

|

|

地块数(块) |

5.03 |

4.90 |

4.65 |

4.58 |

4.51 |

4.49 |

4.31 |

4.36 |

4.13 |

3.84 |

|

|

打工收入(元/户) |

6684. |

12810. |

13909 |

11166 |

12224. |

13550 |

16901 |

18552 |

27324 |

30909 |

|

|

家庭收入(元/户) |

32115 |

35425 |

32559 |

61656 |

54168 |

60967 |

67129 |

50885 |

54836 |

65291 |

|

|

玉米 |

玉米种植面积(亩) |

3.73 |

3.67 |

3.72 |

3.74 |

3.62 |

3.93 |

4.68 |

3.57 |

3.96 |

5.73 |

|

每亩成本(元/亩) |

117.82 |

125.61 |

103.06 |

118.53 |

145.45 |

169.54 |

168 |

182.55 |

201.5 |

205.98 |

|

|

出售价格(元/千克) |

1.35 |

1.30 |

1.37 |

1.33 |

1.35 |

1.40 |

1.5 |

1.49 |

1.55 |

1.45 |

|

|

小麦 |

小麦种植面积(亩) |

4.02 |

4.24 |

4.25 |

4.36 |

3.68 |

4.03 |

4.49 |

3.66 |

4.04 |

5.66 |

|

每亩成本(元/亩) |

138.50 |

146.88 |

154.77 |

166.10 |

205.08 |

202.77 |

205.24 |

230.74 |

256.14 |

270.12 |

|

|

出售价格(元/千克) |

1.66 |

1.46 |

1.49 |

1.59 |

1.60 |

1.90 |

1.9 |

1.8 |

1.82 |

1.86 |

|

|

替代作物种植比重 |

大豆 |

21.3% |

27.7% |

27.9% |

24.1% |

15.1% |

11.3% |

7.50% |

2.79% |

7.3 |

2.26% |

|

薯类 |

12.0% |

13.6% |

13.9% |

14.3% |

9.0% |

7.0% |

6.43% |

5.15% |

13.72% |

4.64% |

|

|

棉花 |

26.6% |

41.1% |

36.2% |

48.3% |

42.6% |

21.1% |

38.42% |

16.80% |

51% |

25.72% |

|

|

蔬菜 |

18.4% |

32.3% |

18.5% |

20.8% |

19.2% |

19.7% |

11.20% |

11.48% |

22.88% |

11.17% |

注:文化程度指其上学的年限,替代作物的种植比重为替代作物面积占家庭耕地面积的比。

3 模型结果分析

以下运用stata11软件对模型进行了面板数据分析,分别建立了小麦、玉米供给反应方程。从模型估计的结果来看,模型总体拟合度较好,具体结果如下:

表3 模型估计结果

|

粮食种类 变量 |

小麦 |

玉米 |

||

|

系数 |

Z值 |

系数 |

Z值 |

|

|

C |

1.33*** |

5.79 |

0.79*** |

5.46 |

|

log(At-1) |

0.25*** |

8.64 |

0.16*** |

15.79 |

|

log(Pt-1) |

0.15** |

2.01 |

0.18*** |

2.49 |

|

log(Ct-1) |

-0.18*** |

-4.34 |

-0.075*** |

-2.16 |

|

log(Land) |

0.49*** |

18.96 |

0.23*** |

3.30 |

|

log(Rate) |

0.21*** |

10.19 |

0.86*** |

7.22 |

|

R2 |

0.57 |

-- |

0.55 |

-- |

|

短期弹性 |

0.15 |

-- |

0.18 |

-- |

|

长期弹性 |

0.24 |

-- |

0.21 |

-- |

注:***、**和*分别表示在变量1%、5%和10%统计水平上显著。

(1)价格因素对粮食种植决策有一定影响。从模型结果来看,上期粮食价格对本期种植面积的影响显著,但是系数不大。

从短期价格弹性来看,小麦短期价格弹性为0.15,即当其他条件不变的情况下,小麦价格上涨1%,农户将增加0.15%的小麦供给量。玉米的短期价格弹性为0.18,略高于小麦,这可能是由于相对于玉米,小麦作为传统主粮作物,市场对小麦的需求更为刚性,玉米的用途广泛,价格波动也比小麦大,因而农户对玉米价格变动的反应大于小麦。

从两种作物长期供给弹性来看,小麦、玉米的长期弹性分别为0.24、0.21,大于短期弹性。这与部分学者运用宏观数据估算的“我国粮食的长期价格弹性是很大的”有所差异,一方面可能是由于本文所用固定观察点数据的时间序列较短,另一方面可能是运用农户数据和宏观数据估算本身存在差异。

(2)其他因素对粮食种植决策也有显著影响。除了粮价对农户粮食种植决策具有显著影响外,粮食上期种植面积、生产成本以及农户家庭耕地规模、粮食作物收入对农户粮食种植决策也具有显著影响,其中:

第一,粮食上期种植面积对本期种植面积有积极的影响,小麦上期种植面积对本期面积的影响较大,达到0.25,大于玉米的系数0.16,说明小麦的种植惯性比玉米大,这可能是由于小麦是冬季种植,受季节的影响,冬季可替代的农作物比较少。

第二,无论小麦还是玉米,上期粮食生产成本对本期种植面积的影响均为负的,但其对小麦的影响更大,系数为-0.18,即当其他条件不变,小麦每亩成本增加1%,农户会减少0.18%的供给。该系数比小麦价格对播种面积的影响要大,说明小麦价格和生产成本同比率上涨或者下跌时,小麦种植面积受到成本的影响更大。

第三,农户家庭耕地规模对粮食供给(播种面积)的影响是正的,这符合预期。一方面,当家庭耕地面积增加,农户可用来种植小麦、玉米的土地增加;另一方面当家庭耕地面积增加,农户农业生产、粮食种植的积极性就会提高,进而小麦、玉米等粮食作物的供给(播种面积)也随之增加。但是该指标对小麦和玉米的影响差异比较大,其对小麦影响较大、玉米较小,这可能是由于玉米种植的季节里,可种植的作物种类较多,而与小麦同时耕种的露天作物极少。

第四,粮食作物收入占家庭收入的比重影响为正。该指标可以反应农户家庭对粮食作物收入的依赖程度,从模型的结果来看这一变量对农户粮食种植面积的影响也是显著的,说明家庭收入越依赖于粮食的农户对粮食作物种植的敏感性越强。

4 结论及政策启示

基于河北省农村固定观察点农户调查数据,通过对农户粮食种植决策影响因素的研究发现农户粮食种植的决策是综合因素的结果,包括粮食作物上期播种面积、粮食作物上期成本(每亩)、粮食作物上期出售价格、农户耕地规模、粮食作物收入占家庭收入的比重,各因素的影响程度不同,不同品种之间也有差异。

(1)农户种植决策受到粮食出售价格的影响,粮食作物上期出售价格对粮食种植面积的影响显著,但影响较小,长期价格弹比短期弹性大,这说明粮食价格可以作为稳定粮食生产、保障粮食安全的突破口。

(2)农户种植习惯、粮食投入成本、自有耕地面积和粮食作物收入等都不同程度的影响农户的种植决策。说明农户在粮食种植决策时所考虑的因素比较全面,既受到种植习惯和投入成本的影响,又要考虑资源禀赋和比较收益。

(3)农户家庭收入对粮食收入的依赖性对农户种植决策影响较大,说明农户的生产行为并不是完全盲从于产品价格的变化,而要关注某作物价格变化所引起家庭收入的变化,也就是说,如果粮食收入占家庭收入比重不大,即便粮价的小幅波动也不会明显影响粮食生产。

基于以上的研究结论,提出以下几点政策启示:

第一,稳定粮食价格并适当提高,以调动农户种粮积极性。农户对粮食价格的反应虽然存在一定时滞性,但还是非常敏感的。粮食价格政策要连续稳定,且可以在现在的基础上,用政策手段阶段性的适当提高粮食价格,从而调动农户种植粮食作物的积极性。

第二,控制投入成本。粮食生产中的投入成本越来越高,在比较收益低的情况下,对于农户粮食种植的积极性打击非常大。这就需要采取措施控制投入成本,不仅需要农户采取控制成本或替换投入品的措施,也需要政府从补贴的角度减轻农户要素投入成本方面的压力。

第三,稳定粮食种植面积。粮食种植面积的保障是在目前单产没有较大突破情况下的必要措施。农户的生产决策存在很大的自主性,如何从农户的角度保障粮食种植面积是一个非常重要的问题,需要政府采取措施提高农户粮食种植的积极性,比如推动农机服务组织和植保服务组织的发展,从而减轻农户生产的劳动投入,同时也可以提升粮食生产的机械化程度。

第四,推进土地的流转,扶持粮食种植大户。粮食收入占总收入比重比较低,比较收益较差,而且目前存在农户倾向于外出打工获取收入,土地的利用效率不高,这就要从政府的角度推进土地的流转,形成种植大户、家庭农场等新的生产组织形式,实现规模效益,从而也能够保障粮食的生产和供给。

(宋雨河 发表于《中国农业资源与区划》,2017年第1期)

首页

首页