为巩固东盟与中日韩(10+3)粮食安全合作机制,分享各国农业发展经验,保障区域粮食安全,中国农业部于2016年6月28-29日举办了第七届东盟与中日韩粮食安全合作战略圆桌会,主题为“推动农业项目投资,保障区域粮食安全”。本文围绕东盟与中日韩(10+3)粮食安全问题展开分析,探讨了全球和东盟与中日韩(10+3)农业投资现状,以及农业投资对保障区域粮食安全的作用和影响,为政府指导企业开展粮食领域的双向投资提供基础支撑,为企业提供参考借鉴。

一、东盟与中日韩(10+3)粮食安全问题分析

粮食安全是一个世界性的概念,也是一个世界性的难题,本质是食物供给保障问题[1]。根据FAO预测,到2030年全球人口将增加十亿,到2050年将超过90亿,未来30年全球粮食需求在目前基础上至少增长50%。由于耕地和劳动力等要素跨国自由流动存在较多限制,发展中国家的农业基础竞争力不足,在确保粮食安全和农民生计安全上面临巨大挑战。以中国为例,农业是生计型、小规模农业,是以粮食安全为核心的农业。中国有超过6亿农村人口,农业既是保障国家粮食安全的支柱产业,也是数亿人口赖以生存和发展的基础产业,是农村人口的重要收入来源和生计依靠。因此,粮食安全问题极具重要性和紧迫性,始终是中国政府关注和着力解决的头等大事。

粮食安全问题出现的主要原因是全球资源分布不均,农产品供需在区域之间存在着显著的不均衡性。亚洲人口占世界人口的60%,耕地只占34%;美洲耕地占世界耕地的27%,人口只占13%。其次,消费需求刚性增长导致粮食需求增加,一是由人口增长带来的数量上升,二是居民饮食结构升级带来的质量增长。再次,国际市场风险加大,价格波动以及极端天气、生物能源和投机资本等非传统因素加大了粮食安全问题的困境。对于东盟与中日韩(10+3)国家而言,农业是关乎国计民生的产业,小农生产仍然是农业的主要生产方式,国内粮食生产不仅对粮食安全至关重要,而且对农业就业增收和保障极为重要。开放条件下,国内粮食生产这一传统方式不再是供给的单一来源,农产品贸易和农业资源的跨国流动成为解决全球粮食供需不平衡格局的主要手段,全球粮食流通呈现出从美洲流向亚洲、从西到东的格局。这对东盟与中日韩(10+3)国家形成了挑战。

二、中国对东盟与中日韩(10+3)农业投资分析

(一)全球农业投资基本情况

国际经贸发展新形势下,全球农业外商直接投资流量和存量均呈快速增长态势,呈现出五大特征:一是总量持续增长但规模仍然有限,与其他行业相比所占比例不高;二是资金流向目的地和来源地集中度较高,中国、马来西亚、印度尼西亚、越南等国家是农业投资的主要目的地,美国、欧盟国家等是资金主要来源地;三是农业投资的产品类型相对集中,外商投资企业在发展中国家主要投资于粮食、经济作物和畜牧业的生产和流通;四是跨国公司初步形成了全球农业订单网络,主要以订单农业的形式参与东道国农业生产和发展;五是发达国家的大型农业跨国公司在全球范围内开展以农业为基础的生产,以及农业上中下游的交易和供应,初步形成了较为完善的农业产业链条。

(二)中国对东盟和日韩农业投资情况

中国对外农业投资呈快速增长态势,企业“走出去”的内生动力日益增强,东盟和日韩因地缘、文化等因素成为中国企业开展农业投资的主要目的地。中国企业在东道国主要从事水稻、玉米等粮食作物和天然橡胶、棕榈等经济作物种植,指导农民开展农业生产近12万人,雇佣东道国员工超过5万人,为增加东道国资本投入、提升农业生产能力、促进就业、增加农民收入等发挥了重要作用。

表2 中国对东盟和日韩农业投资企业数量和规模(单位:个,万美元)

|

国别(地区) |

企业数量 |

投资存量 |

国别(地区) |

企业数量 |

投资存量 |

|

老挝 |

43 |

32295 |

缅甸 |

34 |

28290 |

|

柬埔寨 |

29 |

41271 |

泰国 |

25 |

27006 |

|

印度尼西亚 |

23 |

64206 |

韩国 |

18 |

4617 |

|

越南 |

16 |

12405 |

马来西亚 |

11 |

7757 |

|

日本 |

6 |

2734 |

新加坡 |

5 |

178495 |

中国对东盟国家和日韩农业投资呈现出六个主要特征。

一是企业数量和投资规模占比较高。截至2014年底,中国对东盟和日韩直接投资累计金额达39.91亿美元,占中国对全球农业投资存量的43.6%。国内180家国有和民营企业在老挝、缅甸、柬埔寨、泰国、印度尼西亚等东盟国家和日本、韩国以独资、合资、合作等形式共设立了210家境外企业,占中国企业在境外设立企业总数的40.7%。可见,东盟和日韩因其地缘、文化、资源和政策等优势因素吸引了中国资本,是中国企业对外农业投资最为集中的区域。

二是中国对东盟国家和日韩农业投资集中度较高。老挝、缅甸、柬埔寨、泰国和印度尼西亚是中国企业在东盟设立企业数量前5位的国家,新加坡、印度尼西亚、柬埔寨、老挝和缅甸是中国企业在东盟投资存量前5位的国家,企业数量和投资规模较为集中。中粮集团斥资15亿美元收购新加坡来宝集团农业子公司51%股份,是迄今为止中国企业在东盟涉及农业领域最大金额的对外投资并购项目,使中国对新加坡农业投资总额越居东盟首位。

三是企业平均投资规模远低于中国各行业平均水平。经统计,中国对东盟和日韩农业投资平均规模为1900万美元,略高于中国企业对全球农业投资平均水平(1778万美元),但远低于中国企业在境外开展全行业投资的平均水平(2979万美元),一方面说明东盟和日韩在吸引中国对外农业投资上具有一定优势,另一方面说明中国对外农业投资面临着规模小、起步晚、基础差等先天性制约,亟需抓住战略机遇期,实现快速发展。

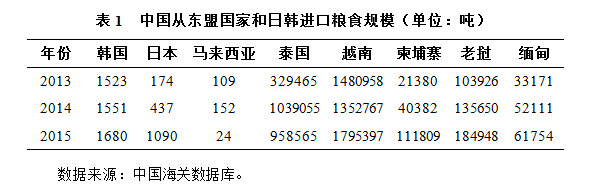

四是中国企业大多投资东盟国家农业优势领域。中国企业在柬埔寨、老挝、缅甸等国家投资于水稻、玉米、小麦等粮食作物生产、加工和收储,在泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家开展棕榈、天然橡胶的种植、加工、销售,部分企业涉足畜牧养殖和渔业。东盟国家具有生产水稻和棕榈、天然橡胶等产品的优势自然资源,2014年中国水稻主要进口来源国前5位中,就包括了越南、泰国、柬埔寨和老挝四个国家;棕榈油进口全部来自印度尼西亚、马来西亚和新加坡;天然橡胶进口前5位国家分别是泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南和缅甸。可见,中国企业根据东道国资源禀赋、投资环境等选择了东道国优势行业,符合市场运作规则,具有较好的示范带动作用。

五是中国企业农业投资多集中在产业链条低端。从中国对东盟国家和日本、韩国农业投资额看,53%资金流向生产,20%资金流向加工,3%资金流向物流,2%资金流向仓储,22%资金流向其他环节。中国企业在东道国大多以购买、租赁土地等方式从事农业生产和产品初加工,涉及精深加工、控制产品收储、流通等能力较弱,仍处于产业链低端环节,应逐渐向产业链高端发展,由粗放型向集约型转变,逐步形成我国的资源配置力、市场控制力、国际竞争力和全球影响力。

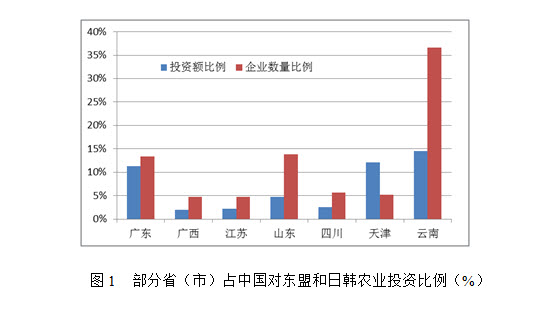

六是国内省份对东盟国家和日韩农业投资具有较强的地域性。云南、山东、广东、四川、天津、广西和江苏七省(市)在东盟国家和日本、韩国设立了境外农业企业177家,累计投资额19.75亿美元,分别占中国对东盟和日韩农业投资的84%和49%,集中度较高。其中,云南、四川、广东、广西和天津企业大多在东盟国家开展农业投资,江苏和山东企业集中在日本和韩国开展农业投资,体现出较强的地域性,符合集中优势资源开展对外农业投资的指导思想。

三、农业投资对保障粮食安全的作用和影响

土地、森林、草场、水等自然资源不具备流动性,只能以终端产品交换的形式实现自然资源生产要素的交换。农业资本、农业企业和公私合作在提升农业发展水平、促进产品交换等方面发挥着重要作用。

(一)农业资本的作用和影响

第一,有助于增加资本存量,促进农业外向型发展。农业资本在一定程度上弥补东道国农业投入不足,带动国家、地方、集体和农户资金对农业的投入,改善农业生产条件。促进农业经济总量和农产品贸易增长,促进农产品国际化和品牌化,培养外向型农业企业和农业科研人才、技术骨干、农村实用人才和农村生产型、经营型、技能服务型人才队伍。

第二,有助于提高农业劳动生产率,推动农业科技发展。农业资本能够改善农田水利等农业基础设施、装备条件以及土壤质量和农资生产水平等,带来国外先进的技术、设备、优良品种和先进管理经验等,加强农业国际合作,提升农业劳动生产率。提高农业科技水平,加强实用性、前沿性重大农业科学技术研究,加快农业技术引进、消化、吸收、再创新步伐。

第三,有助于完善农业管理体制,促进社会化服务发展。农业资本倒逼东道国建立并完善与其相适应的管理体制,包括农业推广、农业信息、动植物检验检疫、农业普查、质量管理等,学习国外先进经验,推行统一的标准、操作规程和技术规范。增强农业公益性服务能力,发展农业经营性服务,设立专业服务公司、专业技术协会、龙头企业等社会化服务主体,提升专业化服务能力。

(二)农业跨国企业的作用和影响

作为产品交换的载体,农业企业在全球农业价值链中占据重要地位。建设一个完善高效的可持续全球粮食系统,需要小农户的积极参与,也需要不同类型、不同规模的企业开展可持续农业投资,为农户提供技术、金融服务、就业和市场机会等,促进全球粮食安全和可持续农业发展。

农业企业能够有效促进现代农业加工,发展物流体系。企业在引入资本的同时,也引入了贮藏、保鲜等初加工和产品精深加工技术,提高了生产效率和流通组织化程度,降低了损耗。同时,强化流通基础设施建设和产销信息引导,大力发展冷链体系和生鲜农产品配送,通过发展新型流通业态,推进订单生产和“农超对接”,降低农产品流通成本。以ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚等为代表的跨国粮商在全球范围内建立了高效的物流系统,形成了强有力的生产、流通和分销网络。

农业企业能够有效整合产业链,连接生产者和消费者。农业跨国企业大多涉足农业生产的上、下游产业链环节,包括种子生产、生物工程开发、农业机械、化学肥料、农药生产等,有效提升了供应链效率,有助于实现稳定、可持续的农产品流动,确保粮食产品从生产者流向终端使用者,促进全球农产品供需平衡,减少价格异常波动,从而提高全球粮食安全水平。

(三)加强公私合作对保障粮食安全的作用和影响

公私合作对于保障粮食安全,促进农业投资具有积极而重要的作用和影响。公共资源和社会资源投入农业领域,有助于加强农业基础设施建设,促进科技进步,提高产业化程度,提升社会化服务水平,保障区域粮食安全和农产品有效供给。在粮食全产业链中推进公私合作与政企合作,能够有效加强资源整合,降低风险,实现互利共赢。同时,能够有效改善投资环境,创造良好营商氛围,充分利用优势农业资源,在资本、技术、人才等方面形成良性互动和循环,推动涉农企业投资粮食领域,在生产、加工、仓储、物流、贸易等环节构建全产业链,并逐步向全球粮食贸易体系、金融、咨询等业务拓展,联合打造具有市场竞争力的产业体系。

四、投资解决粮食安全问题的途径

投资是解决东盟与中日韩(10+3)粮食安全问题的有效途径之一,有利于促进资本输出国转移优势产能,加快东道国农业发展,为解决粮食安全问题提供资本、技术、人才、装备等保障。

(一)提升对外投资质量效益,促进农业转型升级

东盟与中日韩(10+3)国家中,日本、韩国、新加坡等国家属于发达国家,受国内资源紧缺等因素限制,农产品对国际市场的依赖较强,对外农业投资深受政府重视,起步较早。日本企业自上世纪50-60年代就开始在东南亚国家购买土地发展种植业,逐步将全球战略转化为保障粮食安全的路径,积累了较为成熟的国际投资、风险规避和管理经验,参与投资的跨国企业形成了较强的国际竞争力,按照资源禀赋高效配置全球农业资源,带动国内农业转型升级。韩国在东南亚、俄罗斯、非洲、大洋洲等区域建设海外粮食基地,种植水稻、小麦、大豆等农作物,韩国跨国企业以技术和资本优势在海外建立了具有高端附加值的产业链。

中国处于对外农业投资快速发展的阶段,受世界经济复苏缓慢、国内资源环境约束趋紧、粮食生产面临的风险和挑战加剧等因素制约,对外农业投资不仅要有规模,更要有质量和效益。应在充分吸收借鉴发达国家的经验教训基础上,规避风险、稳步前行,转移国内优势产能,充分利用国际市场和国际资源加快国内农业转方式、调结构,保障粮食安全,促进农业转型升级。

(二)确保引进外资发挥实效,促进农业长足发展

对于东盟国家而言,目前正处于引进外资大力发展农业、解决国内粮食安全的关键时期,需要东道国根据国民经济发展和行业发展需要,有计划、有步骤地利用外资。一是东道国要加强对资本使用方向的顶层设计,有针对性地向涉及粮食安全领域的行业、区域和部门倾斜,补齐国内农业发展短板。二是积极拓展外资渠道,提供公正透明、稳定的营商环境,并配套相应资金改善国内软硬件投资环境,为粮食安全提供资金保障。三是对资金使用进行严格监督管理,规避外资利用可能带来的负面影响,合理高效利用外资,发挥实效,促进国内农业健康可持续发展。

五、结论与建议

(一)粮食安全是一个全球性问题,关乎生计,世界瞩目。粮食安全对于东盟与中日韩(10+3)具有更重要的现实意义,承载着农村人口的收入来源和生计依靠。开展可持续的农业投资是解决粮食安全问题的有效途径之一,需要一国政府、企业和农户之间加强交流、开展合作,也需要各国政府之间、企业之间以及政企间定期交流,磋商对话,直面问题,共谋发展。

(二)国际粮食市场存在短期、局部短缺和发生粮食危机的风险,包括价格波动的风险、跨国公司垄断的风险以及主要出口国掌控能力增强带来的风险。鉴于粮食安全对于东盟与中日韩(10+3)的重要性和敏感性,各国要更加有效地利用国际市场和资源,将投资与推进市场多元化有机结合。我国要充分发挥技术优势,在东盟国家推广杂交水稻和玉米种植,提升该地区粮食综合生产能力。

(三)解决粮食安全问题并非一日之功,可持续的农业投资也不应驱一时之利。投资跟贸易一样,是柄双刃剑。尽管我们看到了农业投资对于缓解发展中国家国内投入不足、提升劳动生产率和科技水平、促进现代化进程等方面的积极作用,也应该充分认识到投资对于农业结构失衡、区域发展不均衡、对外依存度高等问题带来的影响。

(四)投资在很大程度上受到一国政策导向的影响。各国政府要立足本国自然、经济、社会条件及所处发展阶段等实际,积极借鉴其他国家利用外资和对外投资过程中积累的经验,实现对资本的有效利用和可持续发展。同时,加强对引进外资和资本输出的宏观指导和政策支持,放宽市场准入,降低投资壁垒,努力倡导创造透明、可预见的投资环境,为农业双向投资营造良好的政治和商业环境。

王琦 发表于《世界农业》 2016年第11期

首页

首页