一、 农业企业软实力“走出去”内涵

“软实力”(Soft Power)概念最早由美国哈佛大学肯尼迪政府学院院长、全球战略问题研究专家约瑟夫·奈于上世纪90年代从国际政治的角度提出,他首次将国家的综合国力划分为硬实力和软实力。按照软实力的所属主体,软实力可分为国家软实力、区域软实力、企业软实力等,目前国外学者多限于对国家软实力的研究,国内一些学者在引进软实力同时从不同方面对企业软实力开展研究。黄国群等(2008),金周英(2008),孙瑜纪超(2012),黄书雅(2010),李春艳、李倩(2010),丁政、张光宇(2007),嵇国平、梅丽珍(2009)等学者从不同角度探讨了企业软实力的内涵,分析了提升企业软实力的途径,并试图分析影响其组成因素,为企业软实力建设提供有益指导。企业软实力是相对于企业产品、资本、技术等硬实力来说的,如企业文化、社会责任、自主创新竞争力、行为规范等。

进入新世纪以来,中国农业“走出去”获得了长足发展,呈现出新的特点,也出现了新的问题。农业“走出去”企业主体目前呈现多元化趋势,近年来,民营企业综合实力不断增强,逐渐发展为中国农业“走出去”新生力量。农业“走出去”涉及项目一般与当地资源、环境、生物等紧密相关,而且投资时间长,收益慢。投资开发过程中更要注重与当地经济、社会、环境和谐发展,与当地文化风俗密切配合,否则容易造成冲突。结合农业“走出去”企业的特点,本文将农业“走出去”企业的软实力分解为以下四个要素:企业本土化适应力、企业抗风险抵御力、企业文化影响力、企业社会责任履行力。

改革开放以后,跨国涉农企业逐步涌入中国市场,1980年,第一家跨国涉农企业开始在中国设立办事处,此后随着农业开放程度的增加,跨国涉农企业对中国农业的投资快速增长。跨国涉农企业不仅对中国农产品加工、生物技术、种子及农业行业产生重要影响,其软实力的输出也表现的尤为明显。这些跨国公司在提高抗风险抵御力、本土化适应力、企业文化影响力、社会责任履行力方面都有值得借鉴的经验。

嘉吉公司的风险管理水平在四大粮商中首屈一指。嘉吉公司建立了一套风险管理体系:核心是明确定义风险的范围,然后将风险分摊到各业务部门,并要求各部门在各自范围内行事,同时,每天审查自己的风险,确保风险在可控范围内。嘉吉内部风险管理涉及许多方面,如:采用融资方式通过易货贸易形式来保证原料供应;通过合并重组进一步控制全球谷物产业链与事业的多元化,以提高经营交易的稳定性;每年将谷物从生产地分散到各国,从而分散风险。此外,嘉吉还有如气候风险解决方案等一些创新风险管理工具。

益海嘉里公司在资金部下专门设立风险管理部,管理包括交易对手信用风险、外汇敞口风险、利率敞口风险、操作风险在内一系列风险问题,做到精细化管理。

邦吉公司倡导塑造“优秀公民”的企业形象,将“通过农业和食品产业提高人民生活质量”定为公司的使命,将产品和服务的作用定义为“帮助企业提高运营效率、帮助数百万人改善饮食、帮助农村社区蓬勃发展和帮助社会繁荣昌盛”。在巴西、阿根廷等地,邦吉公司投资一些非政府组织、慈善机构和学校,致力于帮助改善当地的社区生活。邦吉公司还在巴西、阿根廷和北美建立了基金会,致力于当地的公益事业。

嘉吉公司积极利用自己在农业领域的先进经验,塑造热心公益的企业形象与理念,赢得地方政府和农户的支持。2009年2月,安徽、河南等地遭受罕见干旱,嘉吉公司及时启动了与国务院扶贫办外资中心联合实施的“农村节水灌溉扶助计划”,提出合理使用、分配灌溉水源的建议,为当地“度身定制”符合节水灌溉要求的解决方案。2010年,嘉吉公司还参与了上海世博会“更美好生活”主题的部分计划,在城市和农村推广这一计划,邀请农村地区的孩子们来参观世博会,将嘉吉发展深深植根于农村。

益海嘉里集团始终将履行企业社会公民责任作为一项重要使命,积极参与抗震救灾、扶贫济困、教育激励等各项慈善事业。“益海嘉里助学工程”开始于2007年,至2012年底,已资助建设24所益海学校、投入资金6700万元。“自主管理,全程跟踪”是益海嘉里助学工程特色之一,从选挑帮扶对象、建校施工,到学校管理,都全程参与,由地方政府、教育局、学校和公司的负责人共同成立校委会,监督助学活动和助学资金的使用情况,决策学校重大事项等。这种特殊的助学模式需要大量人力投入,益海嘉里的员工成立义工队利用业余时间完成这些助学项目。另外,由益海嘉里捐资3000万元发起成立的“金龙鱼慈善公益基金会”获得国家民政部批准登记,属全国性非公募基金会。

产品本土化有利于把握本地市场需求,推出适销对路的产品,增加在本地销售;人才本土化有效解决了文化冲突,同时增加了当地就业机会,获得当地好感;原材料供应和生产本土化能大大降低生产成本,同时获得稳定原料供应和当地政策优惠,如税收优惠;商业推广本土化有利于把握住本地顾客的脉搏,减少推广阻力和提高推广的效果;本土化共用关系能树立起企业在当地良好形象,帮助企业获取长期利润。

邦吉公司的人才发展“本地化战略”帮助邦吉跨越了“走出去”企业“人才匮乏”的难关。二战结束后经济重建给予邦吉从南美洲跳到北美洲的难得机会,面对并购和合资的新企业,“本地化战略”开始实施,核心思想是:决策基于最接近市场的人士,因为他们最了解实际情况和客户需求;适时启用当地优秀人才;入乡随俗,用客户的语言和习惯来沟通;鼓励雇员关注基层,而非自上而下的高层目标;催发雇员和客户的忠诚度,营造开放性气氛。

嘉吉公司在世界上66个国家投资开展推动环境保护、食品安全、粮食安全、农村发展、社区工作和教育等目标的合作项目,为企业在当地的发展创造了和谐、稳定的环境。2009年,嘉吉在中国提出“金钥匙计划”,帮助中国农民增收,计划主要包括增加农民培训中心建设;选送优秀养殖户到海外的大学和研究中心学习;与养殖客户和合作伙伴分享风险管理和供应链管理知识和技术等。

雀巢公司一直将本地化运作视为极其重要的公司法则,不仅产品要迎合东道国消费习惯,甚至细致到该国不同地理位置、不同收入水平。管理团队主体从最高领导层到员工都是当地人。

泰国正大集团是最早在吉林投资的外资企业之一,当地政府、合作企业和百姓对正大集团在当地的投资活动给予了较高评价。正大集团榆树亿只鸡项目,利用榆树的地理区位优势、当地优质的水稻、玉米等粮食资源以及土地规模优势,使榆树不仅是“天下第一粮仓”,也逐渐成为肉鸡相关加工品的输出地。并且正大集团与当地农民的合作,推动成立农民专业合作社并以企业收益进行分红,为农民增收创造新的空间。

嘉吉作为世界规模最大的私营企业之一,一直遵从自身低调谦逊的风格与激烈竞争、高效运作的企业文化的平衡管理艺术。“嘉吉道德准则”指导嘉吉全球十四万名员工恪守诚信正直的行为准则和道德规范。食品安全和员工安全是嘉吉的两大首要任务。“正直”作为嘉吉领导力模型的核心,在公司中备受重视和推崇。嘉吉是一家重视多元文化的公司,其文化为:培育尊重、寻求新创意、及鼓励坦率和诚实的交流。“成为客户首选”是嘉吉文化的基石,嘉吉为客户提供有力支持,并百觅途径帮助他们业务成长。

正大集团在中国是大型外商投资企业之一,站在“亚洲世纪”的前列,扮演着多元化跨国大企业和“农牧巨子”的角色。“重视科技、提升品质;利益结合、成果共享;现代管理、永续经营”是正大集团的经营理念。在10多年前,正大集团就与中央电视台合办《正大综艺》节目,家喻户晓,正是由于正大集团为中国改革开放和经济建设做出的贡献,中国各级政府和合作伙伴对正大集团给予了很大的支持,使正大的事业得以在中国广袤的土地上深深扎根,繁荣发展。

随着农业“走出去”战略的实施,农业直接对外投资快速增加,中国农业“走出去”近些年取得了长足发展。但随着国际经济环境的变化和投资规模的扩大,农业“走出去”中很多问题开始凸显。企业规模小,随着投资规模扩大和投资模式多样,企业抗御各种自然风险和市场风险的能力较弱。企业融资渠道单一,投资能力较弱。“走出去”层次较低,不具备规模经济优势,部分企业在投资开发中往往过于注重经济利益和商业目标,很多企业还没有建立起完整的自主技术研发和推广体系,企业在技术应用上成本较高且适应能力较差,农业对外直接投资项目主要集中在附加值不高、技术含量较低的劳动密集型行业和传统领域。“走出去”企业与投资国之间矛盾凸显,不注意当地环境保护、当地社会进步、增加当地居民就业机会和民众生活改善,造成和当地居民的矛盾冲突。

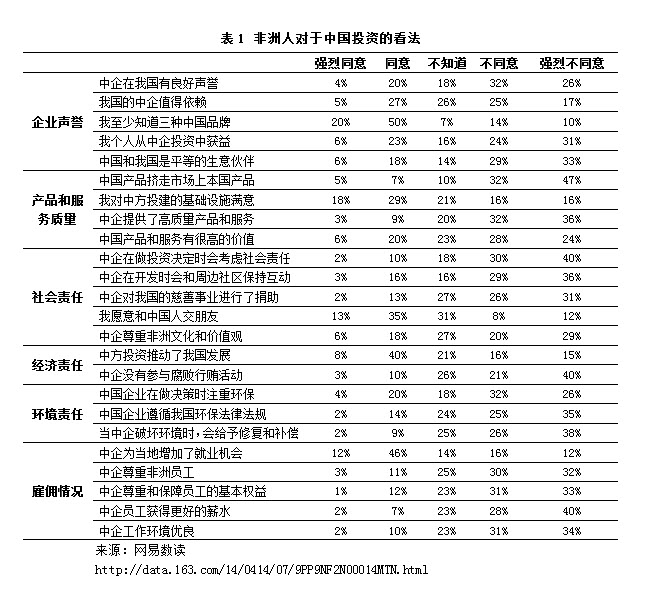

根据最近公布的2013年在非洲15个国家开展的一项名叫“非洲人看中国在非投资”的最新民意调查(参见表1),针对在非中企的声誉、产品和服务质量、社会和经济责任、对环保的重视以及雇佣状况进行了调查,结果显示,非洲人确确实实看到了中国投资带来的好处,如就业机会、基础设施、经济发展等,但同时,当地的中国企业在企业声誉、社会责任、产品服务质量等方面均有明显的负面形象。因此,“走出去”企业不仅要关注资金、技术、产品等硬实力提升,更要注重社会责任、企业形象等软实力的输出。

中非农投坦桑尼亚公司剑麻农场位于坦桑尼亚Morogoro省Kilosa县,目前农场总面积5900公顷,剑麻实际种植面积1000余公顷,农场的估值在坦国32家剑麻农场里排名前三,产量占坦国剑麻总产量十分之一左右。虽然剑麻农场规模不大,但在软实力输出方面卓有成效。

坦桑尼亚剑麻农场共有不到10位中方管理者,而农场雇佣的当地工人多达1000多人,显然更多要依靠当地管理团队,实行本地化管理。农场雇佣了一批当地中层管理干部,包括人事经理、机修主管、大田主管、车间主任和保安队长等。在他们之下,工头负责协助管理农田、加工厂车间和仓库等,此外,还有财务、行政、仓库保管员、机修工、保安、医生和其他业务骨干等,构成了100多人当地管理团队。他们都与农场签订劳动合同,属于“正式工”,薪酬和待遇都明文写进合同里,主要按固定工资取酬,有一定绩效奖励。在正式工之外,农场根据季节与供电情况等,雇佣几百到上千不等的临时工,从事收割、搬运等体力劳动。他们主要按工作量计酬,这部分人流动性大、不易管理,当地人的工作态度给管理带来了很大难度,很多人的缺勤时间往往比上班时间还长,农场中方管理层的做法是让当地人按照当地人的方式管理当地人。例如,当地人习惯干完活就收工,哪怕还不到下班时间,而中方管理人员也认可了这个习惯。虽然表面上牺牲了一些产量,但是收获的是相对和谐的劳资关系,保障了生产秩序,产量也平稳增长。正是由于中方管理团队尊重法律,又有当地管理干部的支持,中方管理层才能以不到10个人管理上千人,农场得以稳步发展。

坦桑尼亚剑麻农场地处偏僻,整个农场的工人住地,就是一个独立的社区,医疗卫生所、工人俱乐部等都是农场为工人办的福利项目之一,一个工人在农场上班,农场还负责这个工人的妻子及4个小孩等一家人的医疗费用。另外,剑麻农场向中国国际扶贫基金会争取了一项乡村建设援助项目,为当地村委会新建一座村公所。这些社会福利项目,都是为农场在当地营造一个和谐的社会环境。在一次干旱季节,农场种植的剑麻地发生大火,当时中方管理人员不在,当地工人自发组织起来灭火,防止大火造成剑麻植株的损毁。因此,与人为善,树立企业形象是“走出去”企业非常重要的环节。

中非棉业公司在赞比亚东方省采取“公司+农户”的模式开展棉花种植、收购,深受当地农民的喜欢,有9万多户棉农为公司提供服务,涉及种植面积达10万多公顷,建立了2个棉花加工厂,年生产加工能力4万吨;1个榨油厂,年产精炼食用油4千吨,公司使用国内一流的轧花设备,所加工的棉花质量已达到国际先进水平,在同行业竞争中处于领先位置。中非棉业在赞比亚不仅带动了当地棉花产业的发展,也给当地人民提供了充足的就业机会,目前公司设总经理一名、地区经理4名、路线经理37名、收购员500多名,协购员1300多名。除了一位中方经理外,其他都是赞比亚人。

中非棉业在赞比亚的公司给各层管理人员配备不同的交通工具,只要做到一定年限或者收购棉花超额,这些车辆就会送给这些管理人员。收购员以上都是固定工资加奖金,公司奖励员工的一种方式是每年选送5名优秀员工到中国参观旅游。工厂常年雇佣670余名当地工人和500余名季节性工人,除了工资外,公司还提供交通补助、午餐补助、医疗保险、安全保险和工作服等福利待遇,惠及了当地居民。

我国实施“走出去”战略已十余年,收获成果颇为丰富,但同样隐藏着不少问题,“走出去”企业所需承担的社会责任已严重缺失,遭受到当地一些人的批评和谴责,对国家形象产生了严重损害。无论愿意与否,企业社会责任已与国际投资、贸易问题紧密相连,成为中国企业进入世界市场必须面对的问题。农业“走出去”企业应更加强化社会责任意识,不仅是捐钱、捐物以及捐劳,同时要保护和尊重职工的合法权益,保护环境以及节约资源,更要为当地的农业发展及技术进步做出自身的贡献。

企业文化是企业品牌建设的核心与灵魂,越是发展到一定规模的企业越更应重视企业自身文化的建设。“走出去”企业在人员、资本、技术、资源“走出去”的同时,更应注重企业文化的输出,通过企业核心价值观的提炼、企业文化理念体系构建、员工行为规范阐释等打造企业文化,塑造在东道国“优秀公民”形象,更有利于企业的经营管理并获取长期效益。

“走出去”企业除了关注效益,企业行为更应强调符合当地经济社会可持续发展利益,经营管理中充分关注相关者利益,实现长期互利共赢。尤其是农业生产、加工要考虑当地经济社会发展情况以及生态环境可持续发展,为当地农业发展、科技进步做出贡献。

积极利用当地的地理区位、农业资源、气候环境等开展农业生产、加工活动,加强与当地农民、合作社等合作,实现企业本土化运营,如通过收购农产品,省去种植环节,直接投资农产品加工,提高效益。另外,项目可着重开发当地优势农作物产品,雇佣当地工人,满足当地消费者需求等等,以提升企业本地化效益。

姜晔 杨光 何君 发表于《农村经济与科技》 2015年

首页

首页